abstract

極限環境微生物(非常に過酷な環境に生存する生物)は、生命がどのように繁栄し、適応するかについて理解するにあたり、課題を投げかけます。これらの生物は、極限酵素やストレス耐性細胞メカニズムなど、驚異的な多様性と独自の生化学的適応を示しています。極限環境微生物は、驚くべき安定性と生物活性を持つ生物活性化合物を生成する生化学的経路を進化させてきました。その代謝産物からは、抗菌ペプチド、極限酵素、抗がん剤、抗酸化物質などを生成できるため、製薬、バイオテクノロジー、バイオレメディエーション、農業、バイオ燃料生産など、さまざまな産業での応用の可能性を秘めています。ゲノミクス、メタゲノミクス、合成生物学の最近の進歩により、この強靭な生命力を持つ生物がもたらす新しい生物活性化合物の発見が加速され、抗生物質耐性、工業用触媒、環境の持続可能性などのグローバルな課題に対する革新的なソリューションが提供されています。

はじめに:極限環境微生物とは何か

地球上の生物の中には、驚くほど過酷な環境にも適応できる驚異的な能力を示すものがあります。極限環境微生物として知られるこの生物は、灼熱の熱水噴出孔、強酸性または強アルカリ性の湖、塩分濃度が非常に高い水中、南極の極寒地など、かつては生物が生きられないと考えられていた条件で繁殖しています。これらの強靭な生命力を持つ微生物の研究が進むにつれ、生物と無生物の境界に関する常識が革命的に変わり、進化生物学、バイオテクノロジー、さらには宇宙生物学への重要な洞察がもたらされました。

極限環境微生物は、それらが生息する過酷な条件の種類に基づいて分類されます。これには、好熱菌(高温)、好冷菌(低温)、好酸性菌/好アルカリ菌(極端なpH)、好塩菌(高濃度の塩分)、好圧菌(高圧)、好乾性菌(極端な乾燥)などがあります。その生存戦略には、多くの場合、特殊な酵素(極限酵素)、独自の生体膜構造、DNA修復メカニズム、代謝経路が関与しており、極端な物理化学的ストレスに耐えることを可能にしています。

極限環境微生物の発見はすでに大きな影響をもたらしています。バイオテクノロジーにおいては、好熱菌Thermus aquaticus由来の極限酵素TaqポリメラーゼはPCR技術に革命をもたらし、好塩菌や好アルカリ菌由来の酵素は、洗剤、食品加工、廃棄物処理に利用されています。さらに、極限環境微生物はバイオレメディエーションにおいて重要な役割を果たしており、従来の微生物では不可能な極限環境での汚染物質の分解に利用されています。

極限環境微生物は、宇宙生物学の観点から、まだ見ぬ地球外生命体の類似体として注目されています。永久凍土の地下のメタン生成菌、熱水噴出孔の硫黄代謝古細菌、放射線耐性細菌は、火星、エウロパ、エンケラドスなどの天体にもし生物がいたらどのような生態なのかについての手がかりを提供します。極限環境微生物の研究は、地球上の生物学と地球外生命体探索の間の架け橋となっているのです。

しかし、その重要性にもかかわらず、極限環境微生物学の多くの側面は未解明のままです。極端な気圧下でどのように進化するのか?地球の最も到達困難な場所にある生態的ニッチには、どんな未発見の種が潜んでいるのか?それらの独自の生化学的特性をさらに持続可能なテクノロジーに活用することはできるのか?これらの本質的な問題を解決するには、培養不能種のメタゲノムマイニング、モデル宿主における異種発現、ナノテクノロジーの支援による送達システムなどの革新的なソリューションが役立ちます。

本レポートは、極限環境微生物の分野における研究の進展をより深く理解するために、人の手によって収集された最大の科学情報リポジトリであるCASコンテンツのコレクション™のデータを調査したものです。深海から立ち入り禁止の核関連施設まで、住む場所を選ばないこれらの小さな生物たちは、創薬や環境修復など、さまざまな科学的な課題への革新的なアプローチの推進力となっています。

極限環境微生物の種類とその生態

極限環境に生息する生物を表す「極限環境微生物」という用語は、1974年にMacElroyによって考案されました。原生動物、藻類、真菌の種がいくつか含まれていますが、ほとんどの極限環境微生物は原核生物で、古細菌と細菌に分類されています。これらはその独自の代謝的および生理学的適応により、非常に過酷な環境で生きてゆくことができます。

前述のように、極限環境微生物は、極端に高温または低温の環境、塩分濃度が高い環境、極端なpHの環境、深海の海溝のような非常に高圧の環境に生息しています。砂漠や核施設でも生きられる、放射線耐性を持つ極限環境微生物も存在します。たとえば、チェルノブイリの立入禁止区域に生息する菌であるCladosporium chernobylensisは、DNA修復やメラニン生成などの多様な生存戦略を示しています。表1に示すように、多種多様な極限環境に多種多様な極限環境微生物が存在します。

| 種類 | 極端な条件 | 代表的な生物 | 自然の生息地 | 主な適応戦略 | 用途 |

|---|---|---|---|---|---|

| 好熱菌 | 高温(45~80°C) | Thermus aquaticus、Pyrococcus furiosus | 温泉、地熱噴出孔 | 熱安定性酵素、修飾膜脂質 | PCR(Taqポリメラーゼ)、工業用触媒 |

| 超好熱菌 | 非常に高い温度(>80℃) | Methanopyrus kandleri (122°C) | 熱水ブラックスモーカー | 逆DNAジャイレース、シャペロンタンパク質 | 極端な条件下での加工用バイオリアクター |

| 好冷菌 | 低温(<15°C) | Psychrobacter, Polaromonas | 極地の氷、深海 | 抗凍結タンパク質、柔軟な膜 | 低温洗浄用洗剤、食品保存 |

| 好酸性菌 | 低pH(<3) | Picrophilus torridus(pH -0.06) | 酸性鉱山排水、火口湖 | プロトンポンプ、耐酸性細胞壁 | 金属のバイオリーチング、酸性鉱山排水の浄化 |

| 好アルカリ菌 | 高pH(>9) | ナトロノモナス・ファラオニス(pH 11) | ソーダ湖、炭酸塩土壌 | Na⁺/H⁺アンチポーター、特殊なトランスポーター | 洗剤用酵素、繊維加工 |

| 好塩菌 | 高塩分濃度(2~5M NaCl) | ハロバクテリウム・サリナラム | 塩原、超塩湖 | 適合溶質(KClなど)の蓄積、エネルギーを得るためのバクテリオロドプシン | バイオプラスチック、天日塩生産 |

| 好圧菌 | 高圧(>400気圧) | Pseudomonas bathycetes(マリアナ海溝) | ハダル海溝、深部地下 | 圧力安定化タンパク質、不飽和脂肪酸 | 深海バイオテクノロジー、高圧下の廃棄物分解 |

| 放射線耐性菌 | 高電離放射線 | デイノコッカス・ラディオデュランス | 核廃棄物処理場、砂漠 | 効率的なDNA修復、Mn²⁺-抗酸化複合体 | 核廃棄物の浄化、放射線防護薬 |

| 好乾性菌 | 極端な乾燥 | Chroococcidiopsis(砂漠の地殻) | 砂漠、乾燥食品 | トレハロースの蓄積、DNA/タンパク質の保護 | 干ばつ耐性作物、ワクチン安定化 |

| 貧栄養生物 | 貧栄養環境 | Pelagibacter ubique(海洋) | 外洋、深層地下水 | 超効率的な代謝、小さなゲノムサイズ | 廃水処理、低栄養バイオプロセシング |

| 金属耐性菌 | 高濃度の重金属 | フェロプラズマ・アシダルマヌス (Cu/As) | 鉱山尾鉱、産業廃棄物 | 金属排出ポンプ、メタロチオネインタンパク質 | 有毒金属のバイオレメディエーション |

| 嫌気性 | 無酸素環境 | メタン生成菌、クロストリジウム | 腸内微生物叢、深部堆積物 | 代替電子受容体(例:SO₄²⁻、CO₂) | バイオガス生産、腸内微生物叢研究 |

| 歯髄結石 | 岩石内部 | Chroococcidiopsis(南極の岩石) | 南極の乾燥した谷、地下 | UV耐性顔料、遅い代謝 | テラフォーミングモデル、生命の痕跡検出 |

| 好二酸化炭素菌 | 高濃度のCO2 | カンピロバクター | 哺乳類の体腔、廃水 | 炭素固定好二酸化炭素性乳酸発酵 | CO2のバイオ固定、病原菌の培養 |

| ポリ極限環境微生物 | 複数の極限環境(好熱性好酸性菌など) | Sulfolobus acidocaldarius(75°C + pH3) | 火山性高温酸性泉(75°C + pH 3) | 上記の適応戦略の組み合わせ | 地球外生命の類似体研究、多目的工業用酵素 |

極限環境微生物は、地球上で最も過酷な環境に生息することを可能にする驚異的な生存メカニズムを示しています。これらの微生物は、極端な温度、pHの変動、高塩分濃度、乾燥、放射線に耐えるために、高度な生化学的、構造的、ゲノム的適応を進化させてきました。その主要な生存メカニズムには次のようなものがあります。

- DNAとタンパク質の保護:極限環境微生物は次のようなさまざまな方法で遺伝物質やタンパク質を変性や損傷から保護します。

- 熱ショックタンパク質(HSP):Pyrococcus furiosus内のHSP70のようなシャペロンは高温でのタンパク質の誤った折り畳みを防ぎます。

- 逆ジャイレース:超好熱菌に見られるこの酵素は、正のスーパーコイルを導入して100°Cを超える温度でDNAを安定させます。

- 放射線耐性DNA修復:Deinococcus radioduransは、相同組換えとヌクレオチド除去修復を利用して、極端な放射線被曝後に破壊された染色体の再組立を行います。

- 膜と細胞壁の適応戦略:極限環境微生物は、次のような方法で膜を修飾して流動性と完全性を維持します。

- エーテル結合脂質:Sulfolobusなどの古細菌は、極度の熱と酸性度に耐えるためにテトラエーテル脂質を利用します。

- 単層膜:一部の超好熱菌は、熱安定性を高めるために脂質単層を形成します。

- 耐酸性細胞壁:Picrophilus属は、pH0で不浸透性を示す膜を利用してプロトン勾配を維持します。

- 好塩菌の浸透圧調節:好塩菌は、次のような方法で高塩分濃度に耐えることができます。

- 適合溶質:Halobacterium salinarumは、K⁺イオンと有機オスモライト(ベタインなど)を蓄積して浸透圧を均衡させます。

- ソルトイン戦略:一部の好塩菌は、飽和に近い塩分濃度でのみ機能する特殊な好塩性酵素を使用して、高い内部塩濃度を組み込んでいます。

- 代謝の柔軟性:多くの極限環境微生物は、次のような特殊なエネルギー源を利用しています。

- リソトロフィー:Acidithiobacillus ferrooxidansは、酸性鉱山で鉄と硫黄を酸化します。

- 嫌気性メタン生成:Methanopyrus kandleriのようなメタン生成菌は、熱水噴出孔でメタンを生成します。

- 放射合成:一部の細菌は、放射性崩壊による水の放射線分解を利用して、地下深部環境でエネルギーを生成します。

- クリプトビオシスと休眠:一部の極限環境微生物は、強いストレスがかかると次のような休眠状態に入ります。

- 無水生活:緩歩動物や特定の細菌(Chroococcidiopsisなど)は、トレハロースを生成して細胞構造を保護することで、完全な乾燥状態を生き延びます。

- 胞子形成:Bacillus属とClostridium属は、熱、放射線、化学物質に耐性のある内生胞子を形成します。

最近の極限環境微生物の新発見

微生物生態学とゲノミクスの最近の進展により、極限環境微生物の多様性に関する理解が大幅に拡大し、新しい分類群や、極限環境に対する未知の適応戦略が明らかになってきました。ハイスループットシーケンシングとシングルセルゲノミクスは、熱水噴出孔、高酸性湖、極域氷床、地下生命圏に生息する古細菌や細菌の未知の系統を明らかにしました。また、極限環境微生物群集のメタゲノム研究により、深海好熱菌の新しい化学無機栄養メカニズムや好塩性古細菌のハイブリッド光合成システムなど、独特の代謝経路が特定されました。

温泉でのAsgard archaeaの発見は、真核生物の進化と、驚異的なDNA修復能力を持つ放射線耐性菌を核廃棄物処理場から分離することに関する新たな知見をもたらし、大変有意義なものであることが判明しました。科学者たちはまた、ペルーの塩原から分離された耐塩菌Bacillus subtilis CH11株から新しいII型L-アスパラギナーゼを発見しました。食品業界やがん治療で広く使用されているL-アスパラギナーゼについて、その安定性と効率を向上させた変異体の開発は、世界中の悲願でもあります。

最近、局所的なエネルギーと栄養の条件に適応した特殊な分類群である、独特な原核生物群集が洞窟に存在することが報告されました。これは、新しい種であるPseudocandona movilaensisのことで、ルーマニアのモビル洞窟の硫化水素水の中で発見されました。この洞窟には独特の化学独立栄養生態系があり、ここの生物は光合成の代わりに硫化水素の酸化によって命を保っています。また、銅の廃鉱山では、極限環境菌、特に好塩菌の発生が見られます。

極限環境微生物の中でも、とりわけCandidate Phyla Radiation(CPR)細菌は、興味深い微生物のグループです。最近、酸性の鉱山排水環境で発見されました。これらは、超小型、縮小ゲノム、そして宿主生物との相互作用への依存を特徴としています。

Deinococcus radioduransとその近縁種は、Deinococcaceae科の他の種と同様に、特に核反応炉内部やその近辺などの高レベルの電離放射線環境に生息し、その驚異的な放射線耐性で知られています。この菌は、放射線や乾燥などのストレスによって引き起こされたDNA損傷を修復するための効率的なシステムを編み出しています。

さらに、培養に依存しない技術により、極限環境における「微生物の暗黒物質」が明らかになり、未知の系統学的および機能的多様性の宝庫があることが示唆されました。これらの発見は、地球上の生物と無生物の境界を再定義するだけでなく、宇宙生物学、バイオテクノロジー、気候変動への耐性にも興味深い推測をもたらします。

しかし、これらの生物を培養し、ゲノムから得られる洞察を機能的理解に変えるには、依然として課題が残っています。将来の研究では、マルチオミクスアプローチと高度の培養方法を統合して、これらの新たに発見された極限環境微生物の生態学的役割とバイオテクノロジーの可能性を探る必要があります。

極限環境微生物に由来する生理活性物質

極限環境微生物は、医療、産業、バイオテクノロジーに応用可能な独自の生理活性物質を生産します(表2参照)。これらの二次代謝産物には、酵素、抗菌剤、抗酸化物質などが含まれ、過酷な環境下でも驚異的な安定性と機能性を示します。近年の極限環境微生物のバイオプロスペクティングの進歩により、抗がん作用、抗炎症作用、抗菌作用などの治療特性を持つ新しい化合物が発見されています。さらに、極限環境微生物由来の酵素(エクストレモザイム)は、極端なpH、温度、塩分濃度下でも安定して機能するため、産業プロセスにおいて非常に価値があります。これらの化合物は、薬剤耐性、産業触媒作用、環境持続可能性などの課題に対する新しい解決策となります。

最近の研究では、微生物由来の生理活性物質の40%以上が未発見であることが明らかになっており、極限環境微生物は主要な未開発資源となっています。CRISPR-Cas系(Streptococcus thermophilus由来)やTaqポリメラーゼ(Thermus aquaticus由来)は、最も成功した極限環境微生物由来のバイオテクノロジーツールの1つです。好塩菌、好熱菌、好酸菌は、抗菌剤、抗がん剤、生分解性ポリマーなど、産業的に有用な化合物を生産します。

| 極限環境微生物の種類 | 主要な生理活性物質 |

|---|---|

| 好熱菌 | 耐熱性酵素(DNAポリメラーゼ、プロテアーゼ)、抗菌ペプチド(スルフォロビシン) |

| 好冷菌 | 不凍タンパク質、低温活性酵素(リパーゼ、プロテアーゼ) |

| 好塩菌 | バクテリオルベリン(抗酸化物質)、ハロシン(抗菌ペプチド) |

| 酸好菌/アルカリ好菌 | 酸安定性セルラーゼ、アルカリプロテアーゼ |

| 好圧菌 | 耐圧性酵素、生理活性EPS(菌体外多糖) |

| 放射線耐性菌 | DNA修復酵素、放射線防護化合物 |

さまざまなオミクステクノロジーとバイオインフォマティクスの進歩により、従来知られていなかった二次代謝産物、ペプチド、エクストレモザイムが数多く明らかになり、極限環境下で驚異的な生物活性を示すことがわかってきました。これらのエクストレモザイムや二次代謝産物は、耐熱性(貯蔵や送達に有用)、新規構造(既存の耐性メカニズムを回避)、高い特異性(オフターゲット効果の軽減)など、従来の医薬品に比べて優れた利点を備えています。

画期的な発見には以下が含まれます:

- 深海好熱菌由来の超耐熱性抗菌ペプチド:新しい膜孔形成メカニズムを通じて細菌膜を破壊

- Deinococcus属由来の放射線耐性色素:独自のフリーラジカル消去経路により強力な抗酸化活性を発揮

- 修飾されたチオエーテル架橋を持つSulfolobus由来の酸安定性抗生物質は、細胞壁阻害と膜脱分極の二重メカニズムを通じて薬剤耐性病原体を標的とします。

好塩菌由来のバクテリオシンへのD-アミノ酸の組み込み、好圧菌由来の化合物における耐圧性フォールディング、好冷菌代謝物の凍結防護修飾など、極限環境下で生物活性をもたらす構造的適応も注目されています。これら化合物の分子標的も重要であり、微生物膜との相互作用(例:好熱菌由来のリポペプチドによる脂質II結合)、必須酵素の阻害(例:深海由来のサリノスポラマイドによるプロテアソーム阻害)、核酸代謝への干渉(例:放射線耐性細菌代謝物によるDNAインターカレーション)などがあります。

革新的な発見アプローチによっても極限環境微生物のバイオプロスペクティングが変革されています。具体的には、メタオミクスによるゲノムマイニング、合成生物学プラットフォームでの異種発現、極限条件を模した環境におけるハイスループット活性スクリーニングが挙げられます。これらの新しいアプローチは、医療分野では多剤耐性ESKAPE病原体を標的とした次世代抗生物質など、医療へのトランスレーショナル応用につながりました。農業分野ではエクストレモライト由来のバイオスティミュラントが特定され、グリーンケミストリー向けの溶媒安定酵素が産業バイオテクノロジーを変革しています。

化合物の量産性や構造活性最適化の課題に対しては、計算モデリングやCRISPRを用いた経路設計が解決策として提案されています。このように、極限環境微生物由来の生理活性物質の発見と作用メカニズムの理解を結びつけることで、今後の研究の指針が示され、世界的な健康・環境課題に対する革新的解決策の開発基盤が構築されるでしょう。

表3は、極限環境微生物由来の医薬品・活性剤とその応用例を示しています。これには、L-アスパラギナーゼやTaqポリメラーゼのようにFDAによって承認された例や、抗生物質耐性と戦うハロシンのような前臨床段階の有望な候補、がん治療に有用なバクテリオルベリンなどが含まれます。

| 由来となる極限環境微生物 | 生理活性剤 | 対象疾患/応用 | 作用機序 |

|---|---|---|---|

| 抗がん剤 | |||

| Thermus thermophilus (好熱菌) | L-アスパラギナーゼ | 急性リンパ芽球性白血病(ALL) | アスパラギンを枯渇させ、がん細胞を飢餓状態にする |

| Halobacterium salinarum(好塩菌) | バクテリオルベリン | 乳がん/結腸がん | 抗酸化作用、アポトーシス誘導 |

| Picrophilus torridus(好酸性菌) | 酸安定性プロテアーゼ | 膵臓がん(酸性腫瘍) | 低pHの腫瘍微小環境でプロドラッグを活性化 |

| デイノコッカス・ラディオデュランス(放射線耐性菌) | Mn錯体 | 放射線防護(がん治療) | ROSを除去し、健康な細胞を保護 |

| 抗菌剤および抗真菌剤 | |||

| Haloferax mediterranei(好塩菌) | ハロシン | MRSA、緑膿菌感染 | 細菌細胞膜を破壊 |

| Sulfolobus solfataricus(好熱好酸菌) | スルフォロビシン | カンジダ・アルビカンス(真菌感染症) | エルゴステロール(真菌細胞膜)に結合 |

| Colwellia psychrerythraea(好冷菌) | 抗凍結タンパク質 | バイオフィルム防止(インプラント) | 細菌の付着を阻害 |

| 神経変性疾患の治療 | |||

| Pyrococcus furiosus(超好熱性) | シャペロニン | アルツハイマー病/パーキンソン病 | タンパク質のミスフォールディングを防止 |

| デイノコッカス・ラディオデュランス(放射線耐性細菌) | スーパーオキシドジスムターゼ | パーキンソン病 | パーキンソン病における酸化ストレスを軽減 |

| 抗ウイルス・遺伝子編集 | |||

| Streptococcus thermophilus(好熱菌) | CRISPR-Cas9 | HIV遺伝子療法 | 遺伝子編集によりウイルスDNAを切除 |

| Thermus aquaticus(好熱菌) | Taqポリメラーゼ | ウイルス診断(HIV、HPV、COVID-19) | ウイルスDNAをPCR増幅 |

| 抗炎症剤および免疫調節剤 | |||

| Alteromonas macleodii(深海) | エキソ多糖類 | 関節リウマチ | TNF-αを抑制(抗炎症作用) |

| 抗酸化剤と紫外線防護剤 | |||

| 好塩菌 | バクテリオルベリン | ニュートラシューティカルズやアンチエイジング化粧品 | β-カロテンの4倍の抗酸化作用 |

| シアノバクテリア、微細藻類、Pyrococcus属(好熱菌) | マイコスポリン様アミノ酸(MAA) | スキンケア製品における天然日焼け止め | UV-AおよびUV-B領域で強い吸収能力 |

| 産業用極限酵素 | |||

| Thermus aquaticus | Taqポリメラーゼ | 分子生物学におけるPCR増幅 | 加熱ステップにおける酵素変性を防止 |

| 好酸性菌 | ラッカーゼ | 繊維染料の生分解・バイオレメディエーション | 織物染料の酸化を触媒して生分解と無毒化を促進 |

| 好冷菌 | 低温活性プロテアーゼ | 環境にやさしい洗剤・食品加工 | 活性部位を不安定化させ、柔軟性を高め、低温でも酵素が活性を維持 |

その可能性にもかかわらず、培養や抽出には依然として課題が残っています。多くの極限環境微生物は依然として培養が困難であり、より多くの臨床試験の実施も必要です。今後の研究では、メタゲノミクスや合成生物学を活用して、これらの生理活性分子を効率的に利用することが求められます。

それでも、極限環境微生物は独特な進化的圧力を受けてきたため、比類のない特性や新規の作用機序を持つ生理活性物質を生み出してきました。発見技術の進歩に伴い、これらの生物は世界的な健康・環境課題への対応において重要な役割を果たすでしょう。極限環境微生物の生理活性物質を体系的に調査することは、薬理学的な手段を拡充するだけでなく、生命の適応力に関する基礎的な理解にも貢献するはずです。

研究環境と新たなブレークスルー

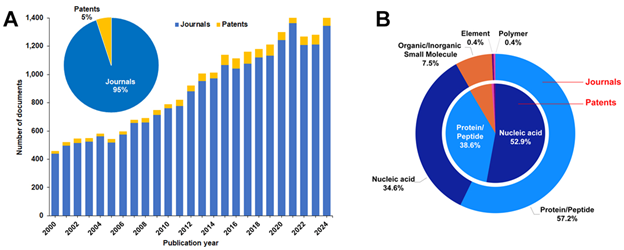

CASコンテンツコレクションの分析により、極限環境微生物関連の文献数は過去25年間で3倍に増加していることが明らかになりました。特許件数は文献全体の約5%と比較的少ないものの、2000年以降、年間特許件数は4倍に増加しています(図1参照)。

分析の結果、極限環境微生物に最も関連するのはタンパク質/ペプチドと核酸であることがわかりました。特許では核酸が50%未満を占める一方、ジャーナルではタンパク質/ペプチドが支配的で、文献の約60%を占めています。小分子化合物は文献全体の約8%に留まっています(図1B参照)。

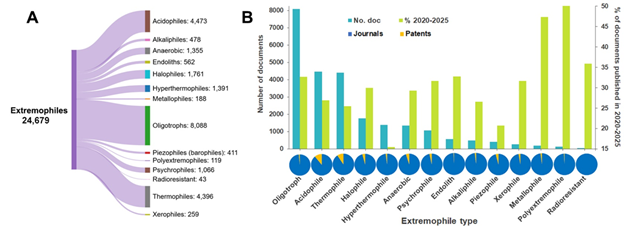

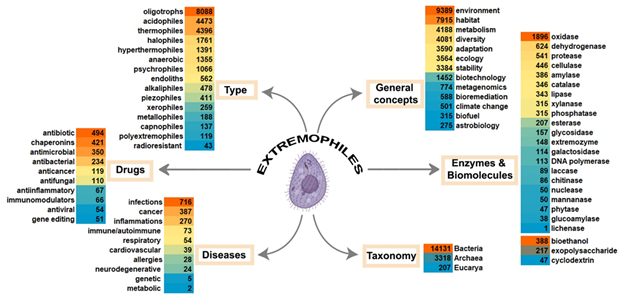

また、関連文献における極限環境微生物の種類別分布も調査しました(図2参照)。

これらの分析から、いくつかの重要な発見が得られました:

極限環境微生物関連文献の中で最も多いのは貧栄養細菌(栄養分の乏しい環境で生育する生物)関連の文献

貧栄養環境は、外洋、地下深層、砂漠など、地球上の多くの領域を占めています。そのため、貧栄養細菌は、栄養分の乏しい海洋での炭素隔離、不毛な土壌における窒素・リンの循環、極限生態系における微生物多様性の維持など、重要なプロセスを担っています。最小限の資源で生育できる能力は、バイオレメディエーションやバイオエネルギー(例:最小限の基質で稼働する微生物燃料電池)、さらに資源が極端に少ない環境に適応した新しい酵素や生理活性物質などの分野で価値があります。気候変動によって貧栄養環境が拡大する中、貧栄養細菌を理解することは、生態系の変化に対する微生物の反応や温暖化する海洋における炭素貯蔵の変化を予測するうえで重要になります。

さらに、貧栄養細菌は、栄養が乏しい火星、エウロパ、エンケラドゥスに似た環境でも生存可能です。これらの生物を研究することで、地球外生命の可能性を特定し、宇宙探査ミッション向けの生命検出戦略を開発し、こうした環境での生存メカニズムを理解する手がかりとなります。初期の地球も栄養が限られていたため、貧栄養細菌は古代生命の類似体として考えられます。貧栄養細菌の研究は、原始微生物がどのように適応したか、低栄養条件下での代謝経路の起源についての手がかりを提供します。

過去5年間で文献数が最も急増している極限環境微生物は、多重極限環境微生物(約51%)、金属耐性菌(約47%)、および放射線耐性菌(約36%)です。

- 多重極限環境微生物 — 複数の極限条件下で同時に生育する生物 — は、生命の限界を押し広げ、生物学、宇宙生物学、バイオテクノロジーに対する比類のない洞察を提供しているため、近年科学界で注目が高まっています。また、多重極限環境微生物は極端な産業条件下でも安定した多機能酵素や生体分子を生成します。地球が気温上昇、海洋酸性化、砂漠化に直面する中で、多重極限環境微生物は崩壊する生態系における微生物の回復力、融解する永久凍土における炭素循環、急速な環境変化下での進化を予測する手がかりとなります。

- 金属耐性菌は、ヒ素、水銀、カドミウム、ウランなどの有害金属濃度が高い環境で生育する微生物であり、鉱山の尾鉱や産業廃棄物、放射性廃棄物処理場、ヒ素・水銀汚染水などの浄化において重要な役割を果たします。有害金属を固定化・変換する能力は、化学的浄化に代わる低コストかつ環境に優しい手段を提供します。また、金属耐性菌はバイオマイニングにも重要で、銅、金、希土類元素などの低品位鉱石から有価金属を抽出し、採掘におけるシアン化物などの有害化学物質の使用を削減します。金属耐性菌は金属の毒性に耐えるために独自分子を生成します。その中には金属結合ペプチドやシデロフォアなどがあり、これらは新しい抗生物質の源になる可能性があります。さらに、化学療法薬開発に役立つ重金属を無毒化する酵素や放射線耐性化合物も含まれています。他の極限環境微生物は有害金属とこれほど密接に相互作用しないため、環境、産業、宇宙生物学の飛躍的な進歩に不可欠なものとなるでしょう。

- 放射線耐性菌は、放射性廃棄物処理場、宇宙空間の宇宙線、放射性鉱床など、放射線レベルの高い環境で生育します。Deinococcus radioduransのような放射線耐性菌は、人間の致死量の数千倍もの放射線量にも耐えられる非常に効率的なDNA修復酵素を持ちます。これにより、新しいがん治療法、保護的抗酸化物質、DNA修復メカニズムを解明できる可能性があります。また、放射性汚染の浄化に応用する研究も進んでいます。例えば、Geobacter sulfurreducensはウランを還元して地下水中での溶解性を低下させ、Rubrobacter radiotoleransは原子炉冷却水中で生存することができ、有害な同位体を分解します。さらに研究者は、チェルノブイリや福島型の浄化に向けた「超放射線耐性菌」の作成にも取り組んでいます。

特許の割合が最も高い極限環境微生物は好酸菌(約11%)と好熱菌(約9%)

- 好酸菌:これらの微生物は、金属抽出、酸性鉱山排水の浄化、(廃棄されたスマートフォンやバッテリーなどからの)希土類元素の回収において重要な役割を果たします。そのため、持続可能な採掘や循環型経済戦略におけるキープレイヤーとなります。好酸菌は、低pH環境で機能するセルラーゼやキシラナーゼなどの耐酸性酵素を生成し、バイオ燃料生産、食品産業、医薬品開発(例:酸性温泉由来の新規抗生物質の発見)に利用されます。これらの酵素は、過酷な産業環境において従来の酵素よりも優れた性能を発揮することが多く、微生物学、宇宙生物学、産業、環境科学をつなぐ研究対象として、今日最も影響力のある極限環境微生物群の1つとなっています。

- 好熱菌:高温環境(通常45〜80°C)で生育する生物や、超好熱菌(80°C以上で最もよく成長する)は、独自の生物学的特徴と産業応用から、極限環境微生物研究の主要な焦点となっています。これらは高温下でも機能する耐熱性のエクストレモザイムを生成し、PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)に不可欠です。実際、Thermus aquaticus由来のTaqポリメラーゼはDNA増幅技術に革命をもたらしました。また、診断や医薬品合成に使用される耐熱性酵素など、医療・製薬分野でも重要な応用があります。さらに、好熱菌は抗生物質開発に役立つ新しい抗菌化合物を生成するため、がん研究にも重要です。好熱菌における熱ショックタンパク質(HSP)の研究は、細胞のストレス反応を理解するのに役立っています。

再生可能エネルギーや廃棄物処理の研究において、好熱菌はバイオ燃料やバイオ水素の生産、バイオガスの増強、極限環境でのバイオレメディエーションに関与しています。耐熱性酵素は食品産業における醸造、製パン、乳製品製造の改善に寄与し、好熱菌由来のプロテアーゼやリパーゼは高温洗浄での洗浄力を向上させ、より優れた洗剤の開発にも貢献しています。このように多岐にわたる応用があるため、好熱菌が特許文献や商業用途で注目されるのも納得できます。

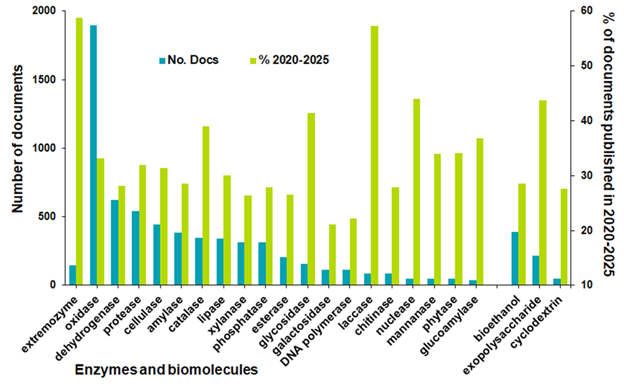

CASコンテンツコレクションを分析した結果、特にエクストレモザイムや生体分子に関する研究の成長傾向が確認されました(図3参照)。

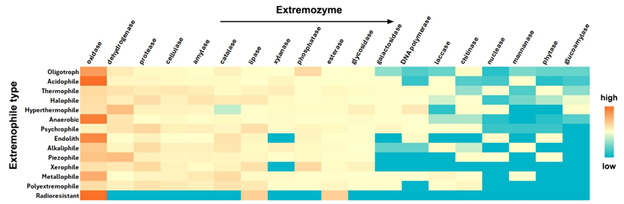

また、図4では、各クラスの極限環境微生物と生成されるエクストレモザイムの種類の相対的共起をヒートマップで示しています。

酸化酵素は極限環境微生物関連文献で最も多く取り上げられている酵素

酸化酵素は、エクストレモザイムの中でも特に研究が進んでおり、その理由は生態学的意義、産業応用、極限環境への独自の適応にあります。多くの極限環境微生物(例:好熱菌、好アルカリ菌、好塩菌)は、酸素が限られた環境や極限条件下での呼吸に酸化酵素を利用します。また、一部の酸化酵素は、過酷な条件における酸化ストレスへの耐性にも寄与します。特に耐熱性が重要で、好熱細菌由来の酸化酵素は高温下でも活性を維持でき、バイオ燃料生産、食品加工、廃棄物処理などに有用です。さらに、極端なpH、塩分濃度、溶媒耐性も過酷な産業プロセスでの利用において重要な特性です。

極限環境微生物由来の酸化酵素は、例えば好塩菌ではイオン結合が強化され、好熱菌ではコンパクトな折りたたみ構造を持つなど、タンパク質構造が変化していることが多く、これらが酵素を強固なものにしています。これらの適応メカニズムを研究することで、バイオレメディエーションから医療まで幅広い用途に向けた酵素工学への応用が可能となります。

極限環境微生物由来のラッカ―ゼ、ヌクレアーゼ、グリコシダーゼ、カタラーゼが急成長

極限環境微生物由来のラッカ―ゼは、バイオ燃料やパルプ処理において70〜100°Cでも活性を保つ耐熱性、強酸性・強アルカリ性の廃液中でも機能するpH耐性、医薬品合成の有機溶媒中でも働く溶媒耐性など、過酷な産業条件下でも他の酵素より優れた安定性を示します。この多重ストレス耐性は、他の多くのエクストレモザイムには見られない特徴であり、産業利用において実用的です。近年のメタゲノミクス、定向進化、CRISPRベースの編集技術の進歩により、培養困難な極限環境微生物由来の新しいラッカーゼの発見や、特定の産業用途に合わせたラッカーゼの調整が可能となり、他のエクストレモザイムに比べて開発が加速しています。

別の酵素クラスに属するヌクレアーゼは、近年、ラッカーゼや他のエクストレモザイムに匹敵するほどの注目を集めており、バイオテクノロジーや医療分野で重要な役割を果たしています。正確なDNA/RNA切断を維持しながら極限環境下でも機能できる能力により、ゲノム編集、診断、合成生物学など最先端分野では欠かせないものとなっています。極限環境微生物由来のヌクレアーゼ(例:耐熱性Cas9バリアント、TaqI制限酵素)は、その耐熱性により高温PCRや遺伝子編集ワークフローでも機能するため、遺伝子工学に革命をもたらしています。塩や有機溶媒に耐性を持つヌクレアーゼは、環境試料の直接分析など、標準的ではないラボ条件下でのDNA操作を可能にします。PyrococcusやThermus属由来の改変体は、CRISPR-Cas系における精度と効率を向上させます。例えば、Thermus thermophilus(Tth)由来のヌクレアーゼは、ホットスタートPCRで非特異的増幅を防ぐために使用されます。

極限環境微生物由来のヌクレアーゼは、分子診断やポイントオブケア検査に不可欠です。耐熱性ヌクレアーゼは迅速なDNA/RNA検出(例:COVID-19 RT-PCR)に重要であり、好塩菌由来のヌクレアーゼは高塩分濃度の診断用バッファー液でも機能し、現場で使用可能な試薬の保存性を向上させます。酸/アルカリ耐性ヌクレアーゼは複雑なサンプルからのDNA抽出を可能にします。その他の極限環境微生物由来のヌクレアーゼの重要な用途には、バイオレメディエーションや抗バイオフィルム作用、合成生物学やDNAデータストレージ、さらには医薬品や抗ウイルス用途が含まれます。

極限環境微生物由来のグリコシダーゼ(またはグリコシド加水分解酵素)も、極限環境下で複雑な炭水化物を分解できる独自の能力により、近年その重要性が急上昇しています。これにより、バイオリファイナリー、医療、食品技術、合成生物学などにおける応用が可能になります。極限環境微生物由来のグリコシダーゼは、植物バイオマスをバイオ燃料やバイオ化学物質に変換する上で画期的な役割を果たし、その耐熱性(70–100°C)により、産業条件下でリグノセルロースを効率的に糖化できます。また、酸/アルカリ耐性により前処理プロセス(例:蒸気爆破、酸分解)での加水分解が可能であり、溶媒耐性によりイオン液体を用いたバイオマス分解にも利用できます。

これらのグリコシダーゼは、食品加工の効率向上や新製品開発にも寄与します。例えば、Sulfolobusなどに由来する好熱好酸性α-アミラーゼは、高温でのデンプン糖化を促進し、コーンシロップの生産を効率化します。好冷菌由来の寒冷適応型β-ガラクトシダーゼは、低エネルギーで乳糖不使用のミルクを生産できます。また、好塩菌由来のグリコシダーゼは、高塩条件下での発酵食品(例:醤油、キムチ)の安定化に役立ちます。さらに、現在EUでは食品・農業廃棄物の酵素によるリサイクルが義務付けられており、極限環境微生物由来のグリコシダーゼは廃棄物管理にも重要です。

極限環境微生物由来のカタラーゼ(エクストレモカタラーゼ)は、過酸化水素(H₂O₂)の分解が重要な環境で活躍できる能力により、急速に注目を集めているもう1つのエクストレモザイムクラスです。これらの酵素は、高温、極端なpH、高塩分濃度、酸化ストレス下でも活性を維持し、次世代バイオテクノロジー、医療、環境応用の可能性を広げています。その耐熱性(60〜120℃)は、繊維の漂白、製紙、食品滅菌におけるH₂O₂除去に不可欠です。また、アルカリ/酸耐性(pH 3〜11)により、デニムの漂白(pH 10〜11)や乳製品加工(pH 6〜7)でも、酵素を変性させずに機能します。さらに、有機溶媒耐性を活かして、副生成物としてH₂O₂が発生するバイオ燃料生産にも利用されています。

カタラーゼの生物医学分野における新たな応用例としては、慢性創傷における創傷治癒の促進(エクストリモカタラーゼがH₂O₂を分解)、組織修復の加速、アルツハイマー病やパーキンソン病などの酸化ストレス疾患に対する抗酸化療法、コンタクトレンズの洗浄(好塩菌由来のカタラーゼが消毒液中のH₂O₂による眼の刺激を防止)などがあります。

極限環境微生物が産生する菌体外多糖が最も価値のある微生物由来製品の1つとして注目

これらの複合糖類は極限環境微生物によって合成され、従来の多糖類を上回る独自の特性を持っています。耐熱性は極めて高く(Thermus属EPSは最大130°Cで安定)、化学的耐性も強く(pH 0.5〜13、有機溶媒耐性)、極めて高い保水性(自重の1,000倍の水分を保持)、および放射線耐性を有します。例えば、Sulfolobus acidocaldarius由来EPSは、95°C、pH 2でも粘性を維持し、既存の市販増粘剤よりも優れています。

また、医療分野でも幅広く応用されています。Halomonas由来EPSは、創傷治癒時間を40%短縮するハイドロジェルドレッシングの形成、バイオフィルム形成の抑制(MRSAを90%阻害)、および生理食塩水環境下での自己滅菌が可能です。薬物送達では、Thermococcus由来EPSナノ粒子が胃酸下でも安定に生存し、正確な体温に応じて薬剤を放出し、72時間後に生分解されます。抗がん治療では、Rhodothermus由来EPSが腫瘍の成長を60%抑制し、健康な細胞への毒性はゼロで、免疫療法薬との相乗効果も示しています。

主要な概念や特定のタイプ、トピック、応用分野を可視化するために、CAS TrendScapeマップを使用して文献動向を解析しました(図5参照)。

バイオテクノロジーおよび産業分野における極限環境微生物の応用

生物医学への応用:

極限環境微生物由来の生理活性物質や酵素は、その安定性と独自の作用機序により、医薬品および生物医学産業に革命をもたらしています。既にCRISPR-Cas9技術の開発において重要な役割を果たしており、有名なStreptococcus pyogenes由来Cas9は安定性に限界がありますが、Thermus thermophilus由来の熱適応Cas酵素は高温でも機能します。酸性条件下での遺伝子編集(例:腸内細菌工学)には、好酸菌由来の酵素も活用されています。また、Deinococcus radioduransのような放射線耐性菌は、CRISPRの精度向上やオフターゲット効果の低減に役立つ新しいDNA修復テンプレートをもたらしました。

生体分子やエクストレモザイムは、心血管研究における新たな発見を促進しています。例えば、Geobacillusなど好熱菌由来の線維素溶解酵素は、従来の血栓溶解剤よりも温度安定性と長い循環時間を持ち、より効率的に血栓を溶解できます。放射線耐性菌由来の抗酸化タンパク質は、アテローム性動脈硬化や心不全の主因となる酸化ストレスを中和します。また、極限環境微生物由来の脂質も、心血管薬物送達において有望です。例えば、好熱菌由来の耐熱性リポソームはアテローム性動脈硬化プラークへの標的薬剤送達を改善し、南極微生物由来の低温適応膜輸送体は石灰化した動脈内で薬剤浸透を高めます。

エクストレモザイムはタンパク質凝集体にも作用し、アルツハイマー病、パーキンソン病、ALSなど神経変性疾患の治療に革新をもたらす可能性があります。Thermus aquaticusなどに由来する好熱性プロテアーゼは、脳内の酸化環境に耐えながら、人の酵素よりも効率的にアミロイドβやタウ線維を分解します。低温適応シャペロンは、パーキンソン病におけるα-シヌクレインのミスフォールディングを防ぎ、タンパク質安定性を維持します。報告によれば、Pyrococcus furiosus由来のプロテアーゼはトランスジェニックマウスモデルでアミロイドプラークを70%減少させています。

これらの生物医学への応用に加え、Thermococcus gammatoleransのような超好熱菌は、多剤耐性病原体やがん細胞株を標的とする抗菌・抗がん性ポリケチドを産生することがわかっています。エクストレモザイムは薬剤合成やセンサー、診断ツールの開発にも利用されています。

例えば、好冷菌由来の低温活性酵素は、糖尿病の血糖モニタリングなど低温臨床環境でのバイオマーカー検出用バイオセンサーに組み込まれています。Halobacterium salinarum由来のバクテリオロドプシンなど、好塩菌由来のタンパク質は、光活性化診断システムに応用されています。これらの応用例は、極限環境微生物が生物医学分野のさまざまな側面で革命をもたらす可能性を示しています。

環境分野への応用:

バイオレメディエーション(微生物による環境汚染物質の分解・無害化)は、特に従来の微生物が生存できない極限環境で、極限環境微生物の重要な利用法として注目されています。

- 炭化水素分解:Alcanivorax borkumensisのような低温環境に生息する好冷菌は、北極海などの冷水域において、事故によって流出した油を分解し、炭化水素を無毒の化合物として代謝します。Geobacillus thermodenitrificansなどの好熱菌は、高温条件下で石油汚染工業廃水を処理し、浄化効率を向上させます。

- 重金属の浄化:Acidithiobacillus ferrooxidansなどの好酸菌は、鉱山廃棄物から銅やウランなどの重金属をバイオリーチングにより回収し、環境毒性を低減します。Halomonas elongataなどの超塩湖由来の好塩菌は、塩分濃度の高い産業廃水中に含まれるカドミウムなどの金属を捕捉し、汚染地の回復に貢献します。

- プラスチックや生体異物の分解:近年の研究では、極限環境微生物の合成汚染物質を分解する能力が明らかになっています。2024年の研究では、好冷性のIdeonella sakaiensis株が特定され、低温環境下でポリエチレンテレフタレート(PET)プラスチックを分解する低温活性PETase酵素を産生することが確認されました。これにより、プラスチック廃棄物管理の持続可能な解決策が期待されています。

バイオ燃料・再生可能エネルギーへの応用:

極限環境微生物は、極限条件下でも効率的なバイオ燃料合成やバイオマス処理を可能にし、持続可能なエネルギー生産に貢献します。

- バイオエタノール生産:Clostridium thermocellumのような好熱性細菌は、リグノセルロース系バイオマスを発酵可能な糖に分解するセルラーゼを産生し、バイオエタノール生産に利用されています。高温活性により汚染リスクが低減し、加水分解が加速されることで生産コストが削減されます。

- バイオガスおよび水素生産:Methanothermobacter thermautotrophicusなどのメタン生成古細菌は、高温嫌気性消化槽で繁殖し、有機廃棄物をバイオガスの原料となるメタンに変換します。Shewanella benthicaのような深海環境由来の圧力耐性細菌は、高圧条件下でのバイオ水素生産に利用され、クリーンエネルギーの代替手段となります。

- 藻類バイオ燃料:Dunaliella salinaなどの塩耐性微細藻類は、高塩分条件下で脂質を蓄積するため、その脂質をバイオディーゼルに加工することができます。塩分耐性により耕作不可能地でも栽培可能で、淡水資源を保護することができます。

食品・飲料加工への応用:

極限環境微生物は、食品工業の極端な条件下でも機能する酵素により、食品加工プロセスを向上させます。

- 乳製品・飲料加工:好冷菌由来のプロテアーゼやリパーゼは、チーズの熟成やジュースの清澄化に利用され、低温でも風味や栄養価を保つことができます。例えば、Pseudoalteromonas由来酵素は低温保存下で乳タンパク質の加水分解効を改善します。

- デンプン・糖加工:Bacillus licheniformis由来の好熱性アミラーゼは、飲料や菓子に使用されるシロップ製造の高温プロセスでデンプンの加水分解に用いられます。これらの酵素は高収率と加工時間の短縮を実現します。

- 発酵:Halobacterium由来の好塩性酵素は、魚醤や醤油などの高塩発酵を促進し、塩分濃度の高い環境で風味を向上させます。

農業への応用:

極限環境微生物は、生物農薬、土壌修復、植物成長促進を通じて持続可能な農業に貢献します。

- バイオ農薬:好塩菌由来の抗真菌ペプチドは、フサリウムなどの作物病原菌から植物を保護し、化学農薬の使用を削減することができます。これらのペプチドは真菌膜を破壊するため、標的を絞ったアプローチが可能です。

- 土壌修復:Acidithiobacillus rioensisのような好酸細菌は、汚染土壌中の重金属を可動化し、農地を回復します。硫黄ベースの代謝により、鉱業の影響を受けた地域の土壌を無毒化できます。

- 植物の耐ストレス性向上:Halomonas elongata由来のエクトインなど、好塩菌由来の浸透圧保護剤は、塩分や干ばつストレスに対する植物の耐性を高め、乾燥地域での作物収量を改善します。2025年の実地試験では、エクトインで処理された塩害土壌で小麦収量が向上しました。

産業材料・プロセスへの応用:

極限環境微生物は、繊維、革、化粧品などの産業分野で使用されており、過酷な条件下でも機能する酵素や化合物として活躍しています。

- 繊維加工:Bacillus alkalophilus由来のアルカリ耐性プロテアーゼは、アルカリ条件下でのタンパク質ベースの汚れ除去や染色促進に利用され、繊維の品質向上と水使用量削減に貢献します。

- 革なめし:好塩菌およびアルカリ耐性菌由来の酵素は、高塩分や高pH条件でのなめしプロセスで毛皮除去や脂分除去に利用され、従来の有害化学薬品の代替にもなります。

- 化粧品:Dunaliella salinaなどの好塩菌由来のエクトインやβカロテンは、保湿剤や日焼け止めに利用され、高塩分配合でも安定性を保ちつつ、紫外線によるダメージや乾燥から肌を保護します。

極限環境生物研究の今後の方向性

極限環境微生物は多くの可能性を秘めていますが、幅広い応用にはいくつかの課題があります。培養が困難な微生物や高コストな酵素精製、量産の難しさなどが障壁です。現在、メタゲノミクスや合成生物学により、大腸菌などの扱いやすい宿主での極限環境微生物遺伝子発現を可能にすることで、これらの問題に対処しています。

さらに、ハイスループットスクリーニングやAIによるバイオプロスペクティングにより、新規エクストレモザイムや化合物の発見が加速しています。極限環境微生物由来の技術をナノテクノロジーやグリーンケミストリーと統合することで、効率性と実用性はさらに向上するでしょう。

極限環境微生物の潜在的な利点を最大限に活用するため、研究者はいくつかの重要な方向に焦点を当てる必要があります。

- 未開拓の極限環境の探査:これまであまり研究されてこなかった極限環境(例:地下深層、超乾燥砂漠、高放射線地域)を調査することで、これまでにない適応能力を持つ新規の極限環境微生物が発見される可能性があります。

- 生存戦略のメカニズム解明:極限環境微生物の強靱さの背後にある分子メカニズムを解明するために、先進的なゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクスのアプローチを活用する必要があります。

- 合成生物学と酵素工学:遺伝子改変や指向性進化を使用して極限環境微生物由来の生体分子を活用することで、産業適用性を高めることができます。

- 宇宙生物学と宇宙探査:極限環境微生物は、特に火星類似環境やエウロパ、エンセラダスのような氷に覆われた衛星における地球外生命のモデルとして、さらに研究されるべきです。

- 学際的な協力:微生物学、バイオインフォマティクス、材料科学、工学を組み合わせることで、発見と応用が加速されます。

技術の進歩とともに、極限環境微生物は、生命の適応力に関する理解を広げ、人類が直面するいくつかの大きな課題に対する革新的な解決策をもたらしてくれるでしょう。