グラフェンは奇跡の物質、現代化学のスーパーヒーローと謳われています。 グラフェンは、その特異な性質が反響を呼んでいます。 たった1原子の厚さでありながら鋼の200倍の強度があるグラフェンは、軽くて柔軟性に富み、熱も電気も効率よく伝導します。 また、ヘリウム原子でさえ通過することのできないほど完璧で不浸透性のバリアを作ることができます。

この性質から、グラフェン基盤の物質は、複合材料、ウェアラブルな電子機器、センサー、半導体、さらには医療デバイスなど、厳しい条件が求められる幅広いアプリケーションに注目されています。 グラフェンは、現在知られている物質の中でも最大の表面積対体積率になっているため、大きさと重さが重要な制限要因であるバッテリーや太陽電池への応用では貴重な存在です。

2004年に最初に分離されてから、研究者はグラフェンの類い稀な可能性を実用化し、最初の商業的アプリケーションを開発しようと、世界規模の競争を続けています。 この20年間のデータを見ると、この分野での注目すべきイノベーションのパターンが浮かび上がりますが、その要約はCASと国立科学図書館、中国科学院が共同出版した前回のホワイペーパーに記載されています。 ここでは研究とビジネスの視点からの状況の最新情報の要約を提供します。

グラフェン研究の状況はどのように進化してきたのでしょうか?

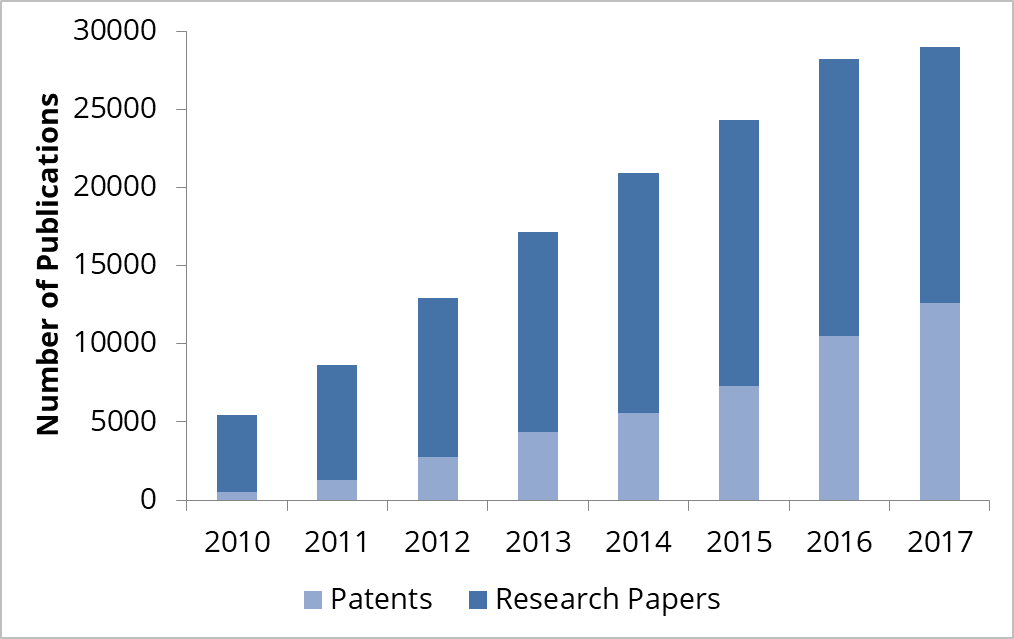

2010年以降のグラフェン関連の研究出版物を調査すると、いくつかの傾向が浮かび上がってきます。まず、研究成果が劇的に増加しています。 この間に研究成果は5倍に伸びており、グラフェンの商業化に向けた熾烈な競争を反映して、世界中でグラフェンへの興味が爆発的に高まっています。

この成果を国別に分類すると、さらに詳細な傾向がわかってきます。 発表されている研究は主に以下の五カ国のものです:中国、米国、韓国、日本、インド。 これらの国々のデータを分離すると、この分野の指導権の進化が見えてきます。 例えば、米国と日本は2010年以前に基礎研究を行っている初期のリーダーとして台頭し、その後も生産性はだいたい同じレベルを保っています。

しかし、その頃に韓国と中国が研究に入ってきたことで急激な増加が始まり、以後はその状態が続いています。 現状では中国がグラフェンIPを支配しており、2010年以降の特許出願の60%以上が中国のものです。他に遅れてグラフェン競争に加わった国としては、中国の爆発的な成果は特に目立ちます。

インドの成果増加も注目に値します。 市場参入から5年で、インドは日本のグラフェン関連論文の総数を追い抜きました。 この傾向は未来の指導権を示唆し、より基盤の整った国が特化分野に集中する一方で台頭市場が競争に加わろうとしている包括的な傾向を示唆するものかも知れません。

グラフェン競争の勝利者は?

グラフェンの世界市場は、2016年には3200万ドルと推定されており、2022年までには2億ドルを超えると予想されています(Zion Market Research)。これは、5年間で~35.0%のCAGRです。 しかし、誰がこの競争の勝者になるのかは、まだわかりません。

研究の生産性だけで見れば、現在は中国がグローバルなグラフェン状況を支配しています。ただ、その根底にある傾向を調べると、重要なものが見えてきます。中国の特許はほとんどが大学の所有になっており、中国でのみ出願されています。それとは対照的に、ドイツ、米国、韓国、日本などの国のグラフェン関連の特許出願は、数としては少ないものの、定期的に他の主要世界市場に拡張されており、イノベーションの商業化でより高い成功率を収められる状況にあります。

多くの研究があり期待も高いとはいえ、いくつかの障害がイノベーションを阻み、この物質の可能性の完全実現を妨げています。最大の課題は、主要なアプリケーションに求められる品質条件を満たせるようなコスト効率の高い、大規模な生産方法の開発です。 この問題への意識が高まっていることは、ここ数年でグラフェンの調整と加工に関連する特許活動が増えていることからわかります。 グラフェンは、ナノチューブやグラファイトなど、幅広いアプリケーションにとってより商業的な実現性の高い新しいカーボン・テクノロジーとの競争にも晒されています。

全体的に見て、グラフェンは幅広い業界の研究者や戦略者にとって高い興味の対象となっています。ところが、当初の明るかった未来は、商業化の前に立ちはだかる課題のせいで、曇ってきています。 重要な突破口が知的財産権や幅広い分野に混乱を招くようなアプリケーションの急増を招くと思われるため、調整や加工方法に関連した状況を注意深くモニターして行くことが必要です。

グラフェンやその他の新しい重要技術分野での開発をより詳細に把握する必要があるなら、是非ご相談ください。 CASがどのようにお手伝いできるかについては、こちらをご覧ください。